妊娠すると女性の体にはさまざまな変化があらわれます。妊娠超初期症状もそのひとつであり、腹痛や眠気、食欲の変化などの症状がみられます。

妊娠超初期症状は生理前の症状と似ているため違いがわからない人もいるでしょう。

本記事では、妊娠超初期の主な症状や生理前の症状との違い、妊娠超初期に気をつけるべき点などを解説します。妊娠の兆候を知り、早い段階で妊娠・出産に備えられるよう参考にしてみてください。

妊娠超初期症状はいつからあらわれる?

妊娠超初期症状とは、一般的に最後の生理から約3週間後、性行為後1~2週間くらいにあらわれる症状のことです。妊娠超初期症状は正式な医学用語ではなく、明確な定義はないものの、妊娠週数でいえばおおよそ妊娠0~3週にあたります。

妊娠週数は最後の生理開始日を0週0日と数え、生理から約2週間で排卵が行われます。排卵の時期に性行為をし、受精卵が着床することで妊娠が成立し妊娠超初期症状があらわれるのです。

妊娠0~3週は妊娠検査薬でもまだ正確な判定が出ない時期です。また、人によっては妊娠超初期症状がない場合や、症状があっても気づかないこともあります。

しかし妊娠超初期症状を理解することで、妊娠の兆候に早く気づけるようになるでしょう。

参考:新宿駅前婦人科クリニック「妊娠初期症状は性行為後いつから?」

妊娠超初期の主な症状

妊娠超初期には主に以下の症状がみられます。

①おりものの量や色の変化

②少量の出血

③腹痛・お腹の張り

④腰痛

⑤頭痛

⑥眠気・倦怠感・情緒不安定

⑦食欲の変化

⑧においに対する感度

⑨めまい・ふらつき

⑩体のほてり

⑪便秘・下痢・おなら

⑫胸や乳頭の張り・痛み

それぞれどのような症状なのか解説します。

1.おりものの量や色の変化

妊娠超初期には、エストロゲンの分泌量が増えることにより、おりものの量や色の変化がみられます。

本来、おりものは生理周期にあわせて、エストロゲンの分泌量が多い排卵期に最も量が多くなるものです。受精後はエストロゲンの分泌量が増えるため、おりものの量が増加します。

さらに、以下のような変化もみられます。

・半透明だった色が乳白色や黄色っぽくなる

・水っぽくサラサラした状態になる

・酸っぱいにおいがする

ただし、おりものの変化には個人差があるため、一概に妊娠超初期症状とはいえないケースもあります。

参照:新宿駅前婦人科クリニック「妊娠初期症状は性行為後いつから?」

2.少量の出血

着床による少量の出血も妊娠超初期症状のうちのひとつです。受精卵が着床する際、着床出血と呼ばれる少量の出血が起こります。これは、着床時に子宮内膜が傷つくことで起こるものです。生理よりも少ない出血が1~3日続いたら、着床出血の可能性が考えられます。

色は鮮血や茶色っぽいなど、人によってさまざまです。また、着床出血が起こるのは4人に1人程度といわれています。

3.腹痛・お腹の張り

妊娠すると、子宮は収縮を繰り返しながら大きくなっていくので、腹痛やお腹の張りがみられることもあります。その際に、生理痛に似たような痛みが起こることもあるため、生理痛が起こりやすい人は区別が難しいでしょう。

また、妊娠超初期には胃腸の働きが弱まるため、腹部の膨満感や胃のむかつきを感じることもあります。

4.腰痛

妊娠超初期には女性ホルモンのバランスが変化することにより、腰痛を感じることもあります。

着床によって子宮が大きくなるとともに、骨盤周辺の関節を緩める作用のあるリラキシンと呼ばれる女性ホルモンが分泌されます。これにより、腰に違和感や痛みを感じることがあるのです。

着床時期に起こる腹痛や腰痛は着床痛とも呼ばれます。痛みの感じ方は人によって異なり、チクチクした痛みや鈍痛などさまざまです。

5.頭痛

妊娠超初期には、妊娠によりホルモンバランスが激しく変化することで頭痛が起こることもあります。妊娠すると、妊娠を継続させるために、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が増加します。

黄体ホルモンは、血管拡張作用のあるホルモンです。ホルモンの作用によって脳の血管が拡張し、三叉神経を刺激することで頭痛が起こります。

6.眠気・倦怠感・情緒不安定

眠気・倦怠感・情緒不安定などの症状も、妊娠超初期によくみられます。妊娠を継続させる黄体ホルモンには、体を休ませるために眠気を強くする働きがあります。

さらに、胎児を育てるために体内のエネルギーを使うため、睡眠不足でなくても強い眠気が続いたり、体のだるさを感じやすくなったりするのです。

また、ホルモンバランスが変化すると自律神経のバランスも乱れやすくなります。自律神経が乱れると、イライラしやすくなったり感情の起伏が大きくなったりします。

参照:新宿駅前婦人科クリニック「妊娠初期症状は性行為後いつから?」

7.食欲の変化

妊娠超初期は、胃腸の働きが弱まることで食欲が減退したり、逆に食欲旺盛になったりなど食欲の変化もみられます。

妊娠初期のつわりと同じく、特定のものばかりを欲する、好きだったものが食べられないなどのケースもあります。

8.においに対する感度

妊娠を維持するために分泌されるhCGホルモンの影響で嗅覚が敏感になり、においに対する感度が変化することも、妊娠超初期によくみられる症状です。妊娠前までは気にならなかったにおいに敏感になり、気分が悪くなることがあります。代表的なにおいに、以下が挙げられます。

・たばこ

・香水

・柔軟剤

・シャンプー

・コーヒー

・ごはんが炊けるにおい

妊娠前は心地よく感じていたにおいでも、苦手になることがあるでしょう。

9.めまい・ふらつき

ホルモンバランスの変化によって自律神経が乱れることで、血管の拡張・収縮が不安定になり、めまいやふらつきが起こりやすくなります。

また、妊娠すると貧血になりやすいことも、めまいやふらつきの原因として考えられます。

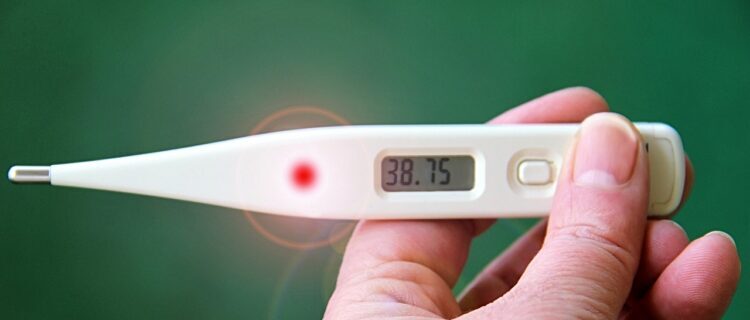

10.体のほてり

妊娠超初期には、妊娠により黄体ホルモンの分泌量が増えることで、体のほてりを感じやすくなります。女性の体温は、生理周期にあわせて低温期と高温期の2つにわかれます。

高温期に基礎体温を上げているのが、妊娠の維持に関わる黄体ホルモンです。妊娠後に黄体ホルモンの分泌量が増えると、基礎体温が高い状態が続きます。常に37度前後の微熱の状態が続き熱っぽさを感じている場合、妊娠の可能性があります。

11.便秘・下痢・おなら

妊娠超初期になると、胃腸の働きが弱まることで、便秘・下痢・おならが起こりやすくなります。黄体ホルモンの働きにより胃腸の働きが抑制されることで起こります。

また、食欲の変化によって食事が偏ってしまうことも便秘や下痢の原因のひとつです。腸内に便がたまるとガスが発生しやすくなり、おならが増えたり腹痛が起こったりします。

12.胸や乳頭の張り・痛み

妊娠超初期には女性ホルモンの分泌量が増え、母乳を出すために乳腺や乳管が発達し、胸や乳頭の張りやチクチクとした痛みを感じることもあります。

多くの場合、ホルモンバランスが安定する妊娠中期には症状が治まります。

妊娠超初期と生理前の症状の違い

妊娠超初期と生理前の症状の違いとして、着床出血や高温期が続くことが挙げられます。

先述したとおり、妊娠超初期には着床出血と呼ばれる軽い出血がみられる場合があります。着床出血は生理と異なり、出血量が少なく、色も薄いことが特徴です。

また、妊娠超初期と生理前は基礎体温の変化にも違いがあります。生理前の場合は基礎体温が高温期から低温期へ変化し、その後生理が始まります。

妊娠超初期は生理予定日を過ぎても高温期が続くのが特徴です。そのため、体温が上がったままの場合は妊娠の可能性が考えられます。

妊娠超初期を過ぎて妊娠を確認する時期

妊娠0~3週では妊娠の判定が難しいため、妊娠超初期を過ぎてから妊娠を確認する時期を以下の2つにわけて解説します。

・妊娠検査薬の判定に適切な時期

・産婦人科の受診に適切な時期

それぞれの判定可能なタイミングをみてみましょう。

妊娠検査薬の判定に適切な時期

妊娠検査薬は、生理予定日の約1週間後から使用しましょう。

妊娠検査薬は尿中に含まれるホルモンをもとに妊娠を判定しますが、ホルモンの排出量が増えるのは妊娠4週前後とされています。これより早く妊娠検査薬を使用しても、ホルモンが十分に検出できず、妊娠していても陰性になる可能性があります。

ただし、排卵の遅れにより生理予定日の約1週間後に検査した場合でも、正確な反応が出ないこともあるので注意が必要です。陰性と出た場合は念のため約1週間後にもう一度検査しましょう。

参照:国立研究開発法人国立成育医療研究センター「妊娠したと思ったら病院へ行くタイミングはいつ?検査の流れなどを解説」

産婦人科の受診に適切な時期

産婦人科で妊娠を確認する場合、生理予定日の約1~2週間後を目安に受診しましょう。産婦人科では胎嚢が子宮内にあるかを確認し、妊娠の確定診断を行います。子宮外妊娠や流産などの可能性もあるため、妊娠検査薬で陽性反応が出たら必ず産婦人科を受診しましょう。

なお、妊娠検査薬では陰性でも、産婦人科を受診して妊娠が発覚することもあります。生理が遅れていたり、生理前のような症状が続いていたりする場合も、婦人科の受診をおすすめします。

参照:国立研究開発法人国立成育医療研究センター「妊娠したと思ったら病院へ行くタイミングはいつ?検査の流れなどを解説」

妊娠超初期に気をつけること

妊娠がまだ確認できていない時期でも妊娠の可能性に備えて、以下の行動に注意しましょう。

・食生活の見直しと栄養バランスのよい食事

・薬やサプリメントの服用

・飲酒や運動などの生活習慣

それぞれどのような点に気をつけるべきなのか解説します。

食生活の見直しと栄養バランスのよい食事

母親が食べたものがそのまま胎児の栄養になるため、妊娠の可能性がある場合は食生活を見直し、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

主食・主菜・副菜を揃えてビタミンやミネラルなどの栄養が不足しないようにすることが大切です。

とくに妊娠初期に意識して摂取すべきなのは、葉酸や鉄分です。葉酸は胎児の神経管閉鎖障害を予防するために欠かせません。

鉄分は酸素の運搬を担う栄養素で、不足すると鉄欠乏性貧血になります。妊娠中は貧血になりやすいため、意識して摂取しましょう。

参照:厚生労働省「-からだづくりの基礎となる「主菜」は適量を-」

参照:国立研究開発法人国立健康・栄養研究所「食生活の10のポイント」

薬やサプリメントの服用

妊娠中に薬やサプリメントを服用していると、胎児になんらかの影響が出る危険性があります。妊娠の可能性がある場合は薬やサプリメントの服用に注意しましょう。

たとえば、ビタミンAやポリフェノールを含むサプリメントは過剰摂取を避ける必要があります。

妊娠初期は胎児の器官形成が行われるため、母体が摂取する物質が胎児に与える影響が大きい時期です。必ず産婦人科に相談したうえで服用しましょう。

参照:国立研究開発法人国立健康・栄養研究所「【第14回】妊娠とサプリメントの利用について」

飲酒や運動などの生活習慣

妊娠中は、胎児に影響を与えないように飲酒や運動などの生活習慣にも注意が必要です。妊娠中に飲酒すると、低体重や脳障害などが起こる胎児性アルコール・スペクトラム障害を引き起こす可能性があります。

この障害には治療法がないため、妊娠している可能性がある場合は禁酒して予防を徹底しましょう。

また、妊娠超初期から妊娠初期はまだ不安定な状態で流産しやすい時期です。体に負担のかかる激しい運動は控えるようにしてください。

喫煙やカフェインの摂取も胎児の健康に悪影響を及ぼします。妊娠中の受動喫煙は、乳幼児突然死症候群(SIDS)や胎児の発育遅延などの要因になるといわれているため、受動喫煙にも注意しましょう。

参照:e-ヘルスネット「胎児性アルコール・スペクトラム障害」

参照:厚生労働省「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針普及啓発用リーフレット」

妊娠超初期症状は最後の生理から約3週間後!体の変化に注意しよう

妊娠超初期症状は最後の生理から約3週間後にみられることが一般的です。この時期は、妊娠の兆候を見逃さないためにとくに注意が必要です。

妊娠したかもしれないと思った場合は、着床出血や腹痛、強い眠気などの症状が出ていないか確認しましょう。

妊娠超初期症状は生理前の症状に似ているため、自分では判断がつきにくいかもしれません。そのため、妊娠超初期の症状を理解しておくことが大切です。

早期に自分の体の変化に気づくことで妊娠の可能性を把握し、妊婦や赤ちゃんの健康のために必要な対策を早めに講じられます。納得して次のステップに進むためにも、日頃から自分の体に敏感になりましょう。